即使是科技如此发达的当下,人类的大脑里依然存在着许多未解之谜,而科幻电影中也热衷于描绘这样的场景:在某个高科技设备的帮助下,人类的意识可以进入另一个大脑中。但其实,这样的技术早已有了名字:“脑机接口”。

早在二十世纪六七十年代,科学家就已经开始研究脑机接口技术,这项技术也早已有了突破。2020年初,浙江大学完成了国内首例植入式脑机接口临床转化实验,一位瘫痪的老先生通过脑机接口技术吃到了油条,埃隆·马斯克的Neuralink公司更是将脑机接口技术推到“风口浪尖”,也引发了大众更多有关未来的想象,脑机接口技术可以让人实现真正的“躺平”吗?科幻电影中的改写记忆真的可以实现吗?人脑智能会战胜人工智能吗?其中涉及的伦理问题如何处理……

关于这些话题,我们问了国内系统研究植入式脑机接口技术的专家李骁健老师,在他看来,“人脑的局限性还是非常大的”,“最开始是想通过研究大脑去提升人工智能,脑机接口是我们更好地提取、解析脑信息的技术衍生” 。

在现阶段,脑机接口主要还是针对有疾病的人,帮助他们提升生活质量,但“想象空间是比较多的,提供实现想象空间的技术基础,就是我们现在在做的事情”。

这是一个每天都有新技术诞生的时代,

对于科技,我们因什么兴奋,

又因为什么焦虑。

以下是本次对话的摘录:

Lens:脑机接口技术现在已经开始应用了吗?

李骁健:脑机接口的应用从本世纪初就开始了,但现在的定位还是用于科研临床阶段,一般(运用)是重度瘫痪的病人,因为他们也已经没有自主生活的能力了。现在可以通过脑机接口采集一些信号,比如控制运动神经的信号,再通过解码的方式,控制机械臂进行抓取东西等基本操作。

我们一直在做这方面的尝试,但还没有普及,因为传感器等电子装置的体积还是有点大,脑袋上装这么一个东西,不太容易被普通人接受。并不是植入脑内你就可以回家待着、家庭家居生活不受影响,而是必须在医院里使用。

Lens:这个研究最终希望达成一个怎样的成果?

李骁健:最开始,主要想通过脑机接口把大脑的功能研究清楚。在脑机接口之前的研究,比如头皮脑电或核磁共振,都是从脑外采集信号,所以精度很差,不足以把人脑研究清楚。

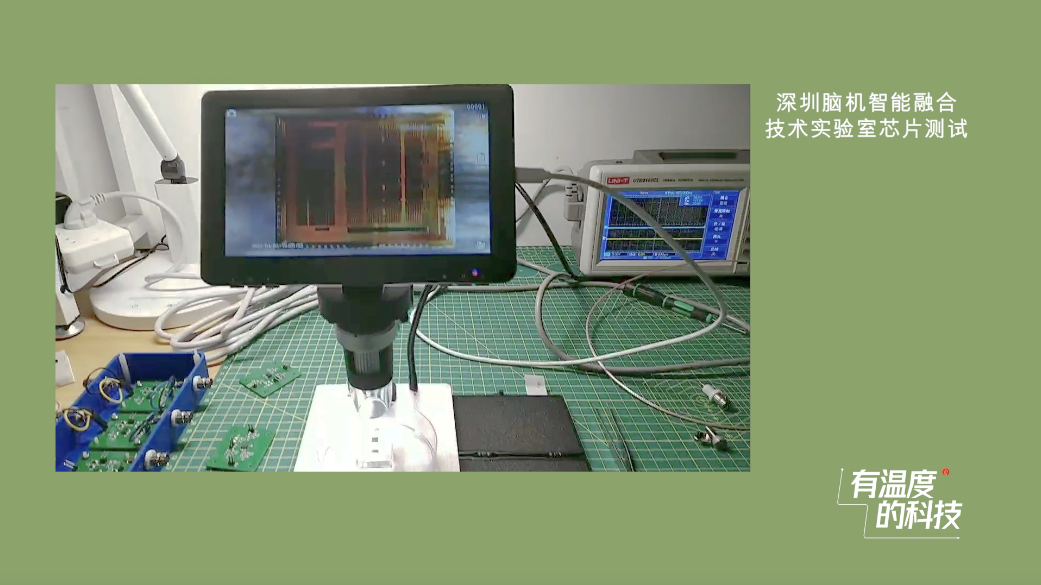

脑机接口的应用本身就是破译大脑功能的一个重要工具。我们做的植入式脑机接口的一个优点是将传感器直接放到脑子里,这样就能采集到准确的信号。当我们对脑皮层的某片区域功能相对比较清楚时,例如控制运动的区域,我们就可以做脑控机械臂,就可以进行科技成果的转化。

Lens:每个人的脑是一样的吗?

李骁健:有一定差别,(所以脑机接口)不是说把传感器放在上面,然后直接采集信号就能用了,这里面就涉及解码的问题。

一般来说,要控制你的机械臂,希望是你对自己手的控制,(但它们)不是同样的神经元,我们先采集一些运动脑区的皮层神经信号,再去做如控制机械的运动解码。实际上,这块区域放的传感器不可能和你真正控制自己的手时用的一模一样的神经元,只是这片区域内的这些神经的特点是,它们有很强的运动学习能力,这些神经会去学习控制机械手。就像你学骑自行车或者游泳,开始不会,逐渐通过学习、训练就会了。

脑机接口不是把传感器放在脑组织区域内,采集神经信号就可以直接进行机械臂控制,(这当中)有一个神经重塑与功能重建的过程,一般需要一两周的时间才能实现比较好的脑控机械能力。

Lens:一旦接入脑机接口,是永久的吗?

李骁健:永久不永久,这其实是一个挺辩证的问题,还是要看具体用途。比如说,有片区域的功能神经彻底坏掉了,这时候就需要有一个电子装置替代这片神经区域的功能,脑机接口可以作为一个替代体用,这样的话当然希望能够伴他终生了。

但如果是我们希望大脑需要神经学习引起神经的塑性生长,对一些比较弱的神经损伤,可以通过脑接口的方式引导,从而起到一定的神经重塑和修复的功能。如果修复成功,就可以把植入物取掉,这样反而不需要永久植入了。

Lens:脑机接口的运用会涉及伦理问题吗?

李骁健:我觉得会,有几方面要考虑。如果是残障人士损失了一些正常的功能,就可以通过脑机接口去弥补。但是如果想通过这种方式获得一些额外功能的话,确实有比较大的问题。

所谓公平性的问题,植入了装置、获得新的能力时,别人却没有获得,这也需要讨论。但是我作为一个科研工作者,还是更关注技术本身。主要是(希望)通过脑机接口的方式,把大脑的功能研究清楚,之后(运用)首先是对残障人士的生活质量进行提升,如果涉及到人类整体需要提升某些能力的情况,这些都是后话了。

Lens:脑机接口对于普通人会有哪些影响?

李骁健:普通人的话,近期还是穿戴式的脑机接口更直接一点,比如说监测脑的状态,现在很多人都会在意精神健康,脑机接口就可以作为一种脑健康的监测工具。但这种穿戴式的技术,虽然脑信息获取的精度不是很高,也能获得一些信息。

如果是获取精确信息的话,还是需要植入式,我们也在努力把植入式做得更为简化、更为安全。目前脑机接口在获取脑信号方面还是比较困难的,有了微创、精创方面(技术)的发展,我们也可以给普通人提供信息带宽扩增的效果,但这个更强调硬件技术方面的发展与突破。

比如马斯克的Neuralink展示出来的成果,在西方国家,特别是美国,这种对此类微创式手术植入接受度比较高的地方,就可以很快从对特殊人群使用泛化到普通人群,给他们进行类似于智能的提升。

其它的与信息技术相关的服务都可以直接引入到脑中了,当然想象空间就比较多了,但我们目前还是希望把提供想象空间的基础技术实现,这就是我们在做的东西。

Lens:科幻电影里读取人的记忆的情节可能实现吗?

李骁健:把记忆读取出来,理论上是可行的。但还有一个前提问题,就是记忆存在哪里?因为根据现在脑科学的研究,记忆分布在脑内很大的空间,如果只从某几个少数节点上提取出来可能比较难。所以目前的问题还是更基础的脑神经研究,理论上是可行的,但还是没有太摸清门道。

Lens:如果能够提取记忆的话,那像阿尔茨海默症之类的疾病可以解决吗?

李骁健:阿尔茨海默还有帕金森之类,属于神经退行性疾病,尤其是阿尔茨海默的脑神经已经消亡太多了,说明这些记忆的载体都已经没有了,相当于已经没法把记忆提取出来,我们没有办法让它再生。这也是中枢神经系统本身的一个特点,它的生命具有不可逆性。

Lens:那也意味着可以改变或者创造人的记忆?

李骁健:其实从技术上考虑还是挺容易的。很多时候可以把一些所谓的“虚拟信息”发进去,比如给你产生一些人工的视觉、听觉、触觉之类,让你觉得在看电影一样,但你不用屏幕看,而是直接给你灌输到脑内了,可能会觉得(像)亲身经历过一样,但实际上只是把信息流给写进去了。

Lens:想要情绪、爱、浪漫的话,能不能通过不断刺激相关的脑部领域?

李骁健:这在动物实验中是做过的,上世纪60年代的时候,曾尝试在大鼠体内刺激多巴胺的分泌。让大鼠自己按一个按钮,杠杆一按,就会刺激它自己,然后促进多巴胺的分泌,使它非常的兴奋。其实多巴胺并不是主要负责让你产生愉悦的,它是形成一种让你不可摆脱的依赖性。不是说让你有多爽,而是在于你失去了它的话就不爽了。

但是有一个问题,就是会对它形成很强的依赖性。随着按的次数越多,按着按着,最后可以说给大鼠“爽”死了,因为导致它生理上的血压心率都太高了。所以如果弄不好的话,脑机接口会产生很强的类似于药品的依赖性。

Lens:脑机接口的出现会不会改变我们与世界的互动方式?

李骁健:现在大家每个人都抱着一个手机,其实已经跟以前人与人的互动方式不一样了。如果说脑机接口更普遍使用的话,相当于大家连手机都省了,直接把手机放到脑子里,所以我认为再次颠覆现在的互动方式也是有可能的。

但是我从做科研的角度来看,并没有畅想过太多的东西。因为毕竟做科研我们还是聚焦技术的实现,我们是科研工作者,不是幻想家。

Lens:您觉得脑机接口技术令大众恐惧和兴奋的分别是什么?

李骁健:先讲恐惧点,提到“在脑子上打个洞”,有些人会觉得挺吓人的,但实际上就是个普通的神经外科手术,很多时候都是进行微创化,手术操作上还是相当安全的。现在来说,恐怖之处在于把脑机接口作为人造的信息窗口,通过脑机接口技术写到人脑内,改变自身经历,对思想进行潜移默化的改变和灌输,从而改变人的真实想法和感受,这可能是最大的一个会让人产生恐慌的地方。

当然从贡献角度来讲,一方面可以提升残障人士的生活质量,另一方面,当脑机接口普及后,也可能提高对抗人工智能对人类的压力。当大家觉得人脑智能不如人工智能时,就可以通过脑机接口的方式给人脑提供更多的脑信息和更强大的信息处理能力,提高人整体的智能水平。这就是怎么将人脑跟人工智能融合的问题,希望能够想办法让人工智能去帮助人脑。

Lens:你如何理解“智能”与普通人的关系?

李骁健:从生物学的角度来讲,智能是有很大的普遍性的,是生物体动态适应环境的一种能力,智能汽车也属于“人因工程”这类东西,它本来就是给人用的一种消费产品,给人提供更好的一种感受,这跟我们讲的“类脑智能”还是有很强的相关性的。(汽车)可以进行一定的模仿仿真、预判,就相当于想人之所想,从脑科学角度来讲,类脑智能更多是去模仿生物脑,特别是人脑的逻辑方式。

我们今天正处在一切都快速迈入智能化的时代,面对新技术,恐惧与憧憬总是相生相伴,理性的运用,才能发挥更大的自由。因为科技的意义在于推动人类社会向更好的未来发展,如果忘记了“以人为本”的出发点,或许会导致我们在理解自己的路上越走越远。

雷克萨斯一直在思考科技与人的关系,在“不够”和“过度”中间,是否存在着一个“恰如其分”的答案。

不激进的态度,才能让智能成为帮助人的功能,以人为本的精神,才是技术向前的动力。赋予科技以“温度”,为用户带来更好的驾驶质感、更安全的驾乘体验和更多的驾驶乐趣,是科技之于汽车最核心的意义。就像雷克萨斯全新一代NX首次引入的TAZUNA缰绳概念座舱,为驾驶者与车辆构建更为直观紧密的联结,时刻响应心之所想,让驾驶更加得心应手,让驾驶体验更加舒心愉悦。